雨漏りと聞くと、屋根や外壁、窓からの雨漏りをイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、雨漏りを修理している業者によると、意外と多いのがベランダやバルコニーの雨漏りだそうです。

確かにベランダやバルコニーは、屋外にあるため様々な自然環境の影響を受けやすい場所です。

しかし、排水口があったり厚い床材で出来ているため、雨漏りする場所という印象を持つ方は少ないかなと思います。

そこで、今回こちらの記事ではベランダやバルコニーの雨漏りについて、その原因や修理方法について細かく解説をしていきます。

いつ雨漏りが起こるかはわかりませんので、これから修理を依頼する人も、これからに備える人もぜひ参考にしてみてください。

Contents

ベランダとバルコニーの違いは?

まず、ベランダとバルコニーは似ているようで、正確な違いを知っている方は多くないのではないでしょうか?

雨漏り修理の内容が変わるわけではありませんが、イメージを持っていただきやすくするため、まずはこの二つの違いを知っておきましょう。

「ベランダ」は、2階以上の建物から張り出した部分で、ひさし、軒下(のきした)、屋根がかかっているものを示します。

一方で「バルコニー」とは、2階以上の建物から張り出した手すりつきのスペースのことを言います。

つまり、両者の違いは屋根があるか無いかの違いのようです。

「バルコニー」と言われると、ベランダよりも大きな広いスペースを想像する方も多いと思いますが、違いは屋根の有無だったようですね。

一般的な戸建てはもしかすると「バルコニー」の方が多いかもしれません。

データに基づくベランダ・バルコニーからの雨漏り

こちらで、1つ国土交通省が出しているデータをお伝えします。

新築住宅を建てた時には、瑕疵保険に加入が必須となっており、その瑕疵保険で雨漏り修理に対して支払われた割合です。

| 雨漏り箇所 | 割合 |

| 外壁開口部からの漏水 | 45.1% |

| 外壁面からの漏水 | 37.9% |

| バルコニーからの漏水 | 14.1% |

| ルーフバルコニーからの漏水 | 2.1% |

| その他 | 0.8% |

出典:令和4年度住宅に係る統合的な情報インフラ整備事業(国土交通省)

これを見ると圧倒的に外壁や外壁開口部(窓やドア)からの雨漏りが多いことがわかりますが、次いで多いのがバルコニーからの雨漏りです。

なお、ルーフバルコニーとは階下の屋根上にあるバルコニーのことで、マンションやアパートなどをイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。

このデータからもわかるように、ベランダやバルコニーからの雨漏りは、新築当初から雨漏りの危険性がある場所であることがわかります。

一方で、余談ではありますが、新築段階ではほとんど屋根からの雨漏りは報告されていないようです。

やはり、屋根は重要部分であり、建設された職人さんたちの技術力がわかる結果です。

ベランダ・バルコニーの雨漏り原因

ベランダ・バルコニーの雨漏りの原因は、上記の瑕疵保険の内容を見ると、

- 防水層の施工不良

- 排水ドレン廻りの施工不良

- 手すり笠木まわりの施工不良

上記が主な原因と言われています。

瑕疵保険の内容では、施工不良と記載されていますが、施工不良でなくてもこの箇所は雨漏りしやすい場所として認識してよいでしょう。

では、この部分がなぜ雨漏りしやすいのか。

まず、最も大きな要因は屋外にあり、雨水に触れる機会が多い場所であるからです。

屋根や外壁と同じようにベランダやバルコニーも基本的に屋外にあります。

そのため、長年の雨水の蓄積や経年劣化によって、雨漏りが発生しやすくなります。

そして、部品同士が接触する取り合い部が多いことも、雨漏りが発生しやすい原因です。

例えば、壁と手すり部分を固定する場合、雨水が侵入しないようにコーキングなどの工事を行いますが、うまくコーキングできていなかったり、わずかな隙間が空いてしまうと、雨水が侵入します。

わずかな水滴であっても、蓄積されると雨漏りとなるため、このような取り合い部が多い場所も雨漏りが発生しやすくなります。

ベランダ・バルコニーの修理費用相場

では、こちらではベランダ・バルコニーの雨漏り修理についての費用相場について解説します。

こちらはあくまで一般的な費用相場ですので、実際の金額は業者のしっかりと見積もりをとってもらうようにしましょう。

| 修理場所 | 修理内容 | 費用 |

| 手すり・笠木 | 部分的な修理、シーリング | 5万~15万円 |

| 床面 | 防水層の修理、下地の改修 | 15万~50万 |

| 外壁 | 外壁材のシーリング・交換、下地の改修 | 10万~80万 |

簡単な部分修理やコーキングであれば数万円ですが、床や外壁に大きな被害があった場合は、修理金額は数十万円と大きなものになります。

ベランダの修理は雨水の侵入経路が多いため、修理に時間や手間が掛かることが多いです。

そのため、全体的な修理が必要となると、金額も高くなります。

ベランダ・バルコニーの雨漏り場所別対処方法

それでは、ここからはベランダやバルコニーの雨漏りの原因となりやすい場所について、それぞれの対処方法について解説していきます。

中には自分で出来る方法もありますので、ぜひ参考にしてください。

排水口の詰まり・劣化

まずは、排水口の詰まり・劣化です。上記では、ドレンとも記載しましたが専門用語ではドレンと呼ばれます。

排水口は枯葉や木の枝などが溜まって、水が流れなくなり、結果として雨漏りに繋がることが多いです。

排水口から入ったゴミが排水管のなかに詰まってしまうこともあります。

雨量が多いときには、圧力で排水管の接合部などから水漏れして、室内に雨水が流れ込むこともあります。

また、排水口と周囲の素材が劣化して雨漏りに繋がることがあります。

排水口は水が集まる通り道となっているため、徐々に素材が傷んできます。

劣化が進むと徐々に剥がれやヒビとなり、この隙間から雨水が侵入します。

このような排水口の詰まりや劣化に対しては、掃除をすることが一番です。

こまめに排水口のゴミを取り除き、綺麗にしてあげることで劣化の速度も遅らせることができます。

特にベランダに鉢植えを置いていたり、ウッドデッキにしている方は、こまめに掃除をしましょう。

鉢植えから流れる土や泥は詰まりの原因となり、ウッドデッキでは排水口の様子がわかりにくくなってしまいます。

綺麗なベランダ、バルコニーにすることは素敵なことですが、雨漏りを防ぐためにもこまめな掃除は心がけましょう。

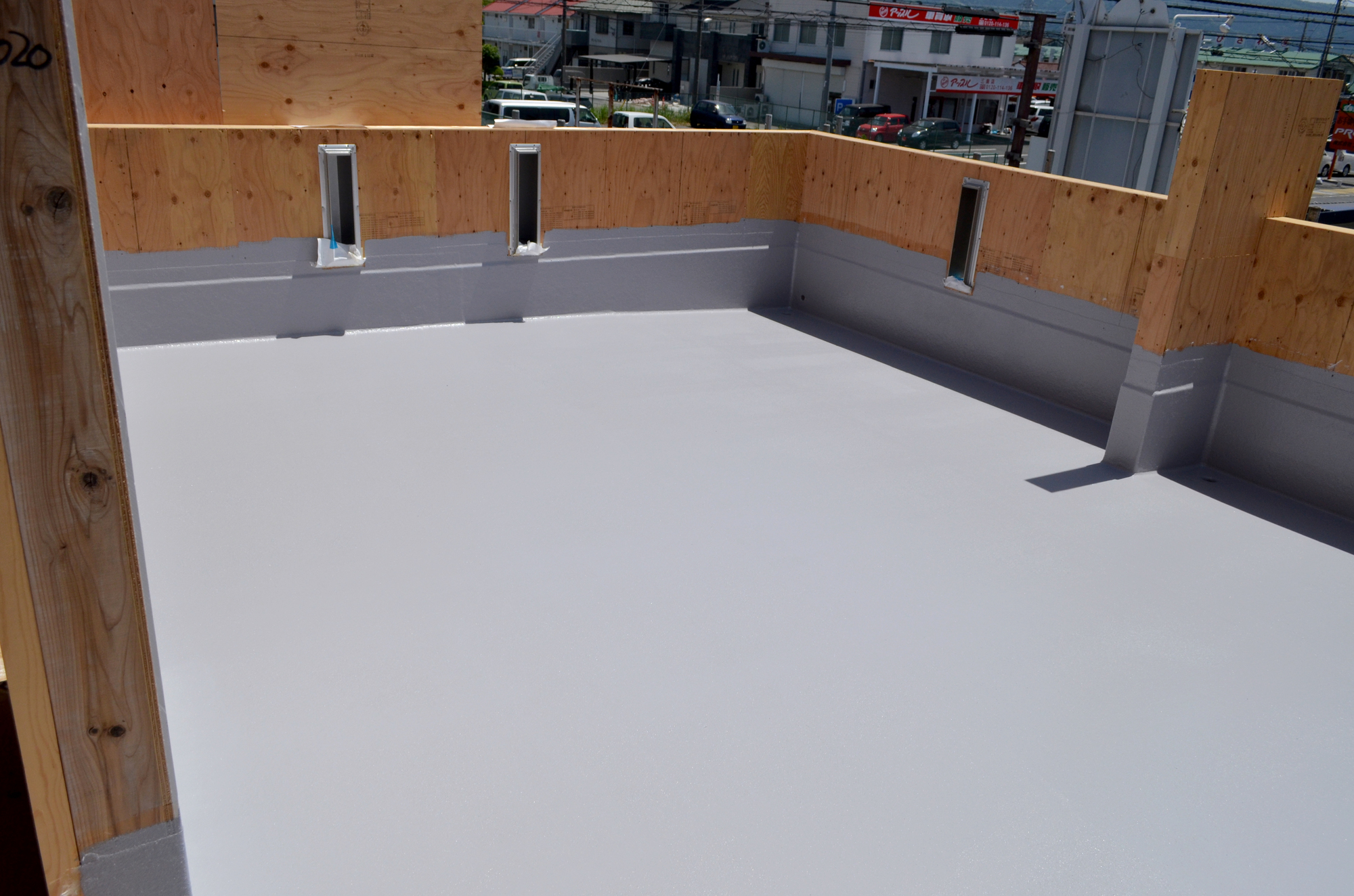

ベランダの床面の劣化

ベランダの床面も劣化が進むと、雨漏りに繋がる場所です。

床面の表面は防水シートや防水塗料で加工されていることが多いですが、これも経年劣化してきます。

経年劣化が進むと、ヒビ割れや、剥がれに繋がり、結果として雨漏りに繋がります。

また、常時鉢植えを置いていたり、ベランダにモノが多いと床面に負担を掛けることになるため、劣化が早く進みます。

床面の劣化に対しては、防水シートや塗料がはげている場所には、防水テープなどを使って補強をしておくとよいでしょう。

一時的な応急処置にはなりますが、充分な効果を得ることができます。

範囲が広くなってきた場合には、床の張り替えや塗料の塗り替えが必要となるため、修理業者に相談をしてください。

笠木の破損

笠木とはベランダの手すり部分や頂部分に取り付けられる仕上げ材のことです。

この笠木は木材で出来ていることが多いため、破損しやすく、隙間から雨水が侵入しやすく腐食が進みます。

この笠木の破損に対しては、防水テープやコーキングを使って補修ができる可能性があります。

ただし、材質が木材であるため使用する素材は適したものを選んでください。

破損が大きくなった場合は交換を修理業者に依頼しましょう。

勾配異常(ベランダの傾き)

ベランダやバルコニーは通常、排水口に向かって傾きがついており水が流れるような設計になっています。

しかし、個の傾斜が十分でないと水たまりができたり、防水層に影響を与えてしまいます。

これは、施工不良や設計上のミスであることが多いため、まずは担当した工務店やハウスメーカーに相談をしてください。

もしも対応してくれないような場合は、修理業者に一度相談してみてもいいかもしれません。

ベランダ・バルコニーの壁の劣化、ヒビ

ベランダ・バルコニー部分の壁の劣化やヒビも雨漏りの原因となります。

こちらは外壁の雨漏りとほとんど同一ですので、同じような対応が必要となります。

DIYで行う場合は、コーキング等を使って隙間を埋めることができますが、ヒビ割れが大きい場合は、プロにいらした方が安心できます。

外壁は雨漏りが発生する個所としてはかなり多いため、ヒビ割れや隙間には注意しておきましょう。

まとめ

今回は、ベランダ・バルコニーの雨漏り修理について解説をしてきました。

ベランダやバルコニーの雨漏りはあまりイメージがないかもしれませんが、実は依頼件数が少なくない場所です。

また、一度雨漏りが発生してしまうと原因の特定が難しいため、なかなか厄介な場所でもあります。

まずは雨漏りがしないように、排水口の掃除や剥がれ、ヒビのチェックはこまめにやっておきましょう。

修理することが難しい場所ですので、もし雨漏りを発見した場合には修理業者にぜひ相談をしてみてください。

コメントを残す