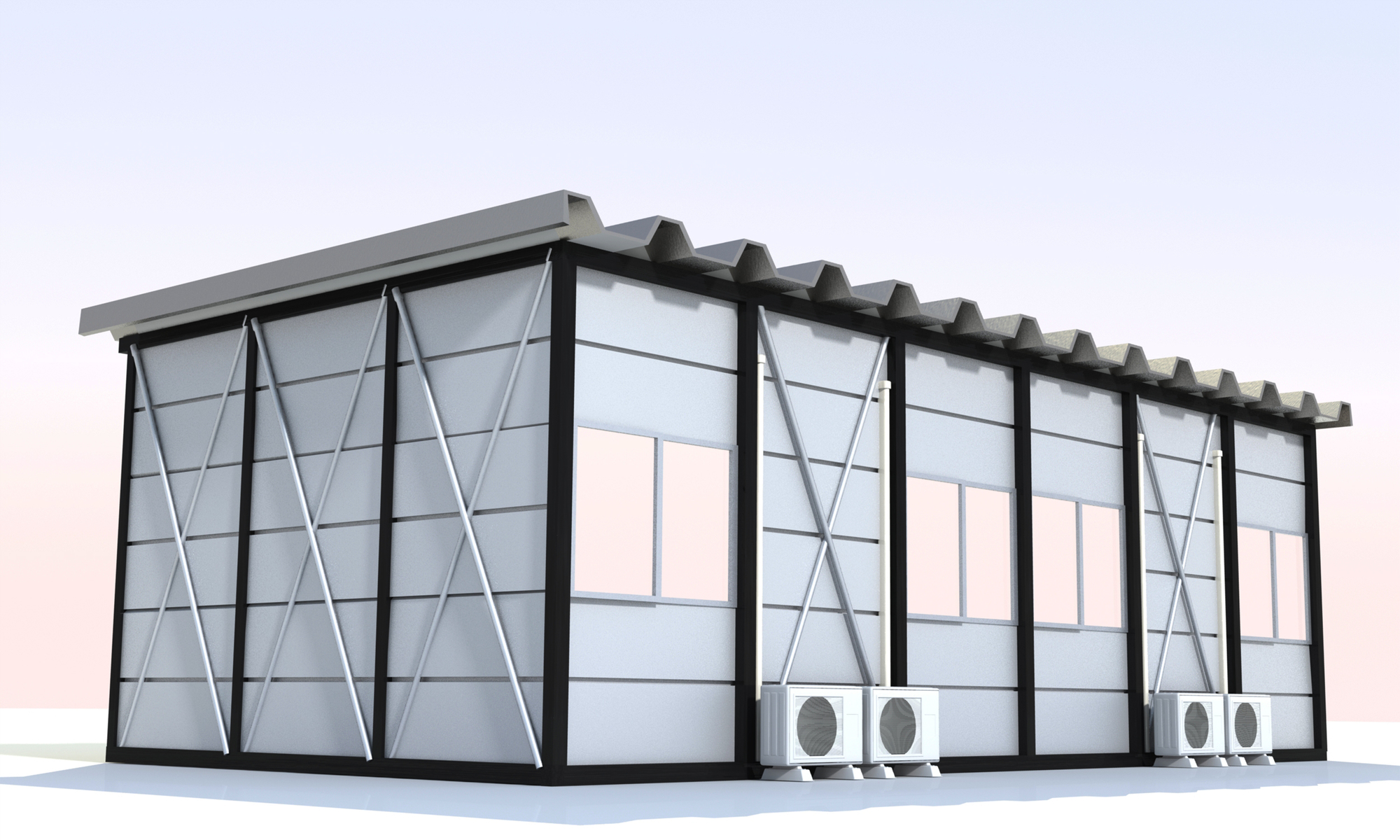

自宅の庭や敷地に物置を設置しているご家庭もあるのではないでしょうか。

簡易的なものであっても、しっかりとした作りをしており、簡単に壊れるようなモノではありません。

しかし、物置も長年使って経年劣化したり、台風などで飛来物がぶつかれば損傷し、その結果雨漏りがすることもあります。

普段から気にかけることは少ない場所であるため、もしかするとメンテナンスの意識がなかなか行き届かない場所でもあるかもしれません。

そこで今回は、この物置で発生した雨漏りについて、その修理方法やメンテナンスの方法を詳しく解説をしていきます。

自分で修理できるDIYの方法も記載しますので、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

物置で使われる主な素材

まずは、物置で使われている素材について確認をしていきましょう。

素材の種類は大きく分けると2種類に分類されます。

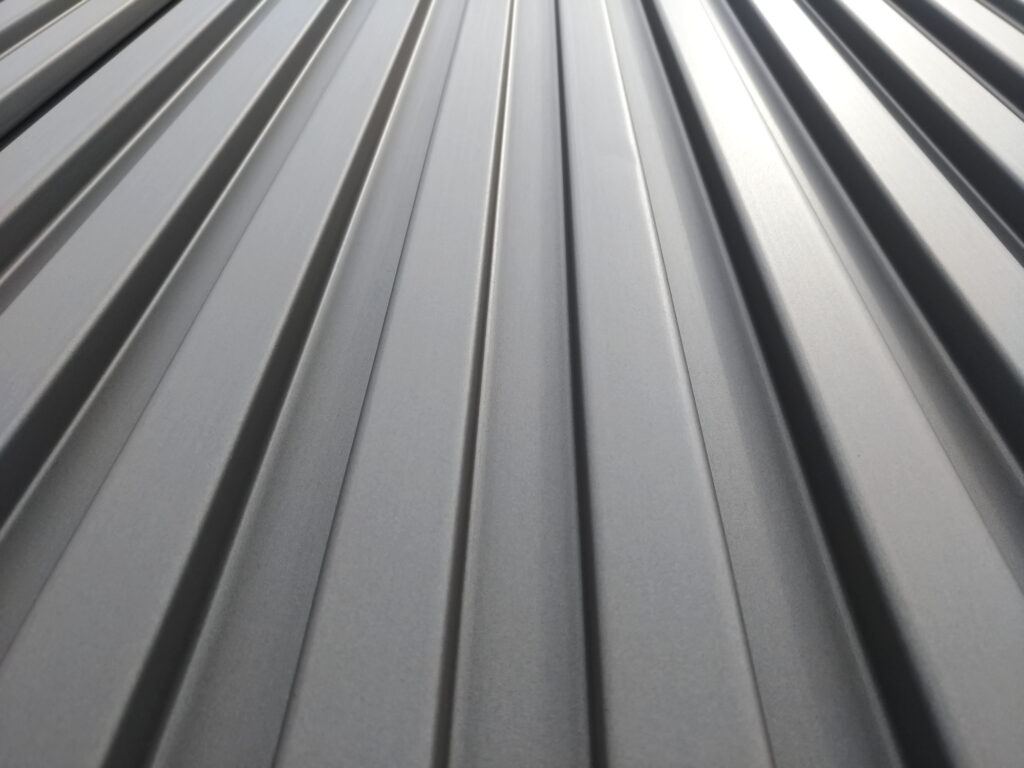

金属素材

まずは、最も一般的な素材は「トタン」です。

主に屋根や外壁でも使用されることがあります。

亜鉛メッキで全体が覆われており、倉庫や物置の屋根材としてよく使われていました。

金属であるため、そこそこの耐久性がありますが、サビやすい点が難点と言えます。

そのため、雨などの影響で腐食してしまい、穴が開いてしまったということがよく起こる屋根材です。

また、雨だけでなく海辺では潮風による塩害等もあるため、サビやすさから敬遠されることもあります。

そこで、トタン屋根に変わって登場したのが、より丈夫なガルバリウム鋼板製の素材です。

ガルバリウム鋼板は「アルミニウム・亜鉛・ケイ素(シリコン)」という構成でメッキがされています。

トタンと比べると約4倍の錆びにくさがあり、耐久性や防水性も期待できる素材です。

こちらも屋根同様に外壁でも使われることがあります。

樹脂波板

こちらの樹脂波板は、屋根材として主に使われることが多い素材です。

金属屋根は既製品の物置で多く使われていますが、既製品でなく新たに建設した屋根では樹脂波板の屋根であるケースも多くあります。

いわゆる塩化ビニール素材でできた屋根で、物置屋根やベンダ・駐輪場の屋根としてもよく使われています。

ホームセンター等でも気軽に購入することができ、軽くて安い、加工しやすい面からDIYする際にも人気の素材です。

しかし、耐用年数が短く、劣化しやすい点がデメリットです。一般的には、寿命が3年程度と言われており、損傷が少ないうちに定期的にメンテナンスを行ってあげる必要があります。

また、ポリカ(ポリカーボネート)波板もよく使われる素材で、塩化ビニールよりも高い強度があります。

紫外線や衝撃にも強く、割れにくいという特徴があるため、塩化ビニールに代わって使用されることが多くなっています。

価格は塩化ビニールよりも高くなりますが、耐用年数の長さを考えるとコスパがいい素材と言えます。

物置の雨漏りの原因とは?

それでは、物置で発生する雨漏りの原因について解説をしていきます。

屋根のひび割れや穴あき

雨漏りの原因として最も多いのは、屋根のひび割れや穴あきです。

金属屋根の場合は、腐食によってサビてしまい、そこからひび割れや穴が空いてしまうケースが多いです。

樹脂波板では、経年劣化でひびが入ってしまった、落下物等で穴が開いてしまったというケースが多いようです。

こちらの損傷は、小さい穴やひび割れであればDIYによって修理が可能ですが、大がかりな損傷の場合は専門業者に依頼した方が良いかもしれません。

屋根のサビや色落ち

金属屋根はサビやすく、錆が進行すると劣化して穴が開きやすくなります。

このサビから穴あきに繋がり、雨漏りの原因となります。

これらを防止するためには、屋根全体に塗料を塗ってサビや色落ちを防止することが必要です。

塗料を塗ることでサビつきや色落ちを防ぎ、穴空きやひび割れといったリスクを防ぐことができます。

サビついてしまった屋根は、あまり綺麗な見た目ではないため、定期的に塗装をして綺麗にするとよいでしょう。

外壁の損傷や穴あき

雨漏りする箇所は、屋根だけではありません。

物置の周りを囲んでいる外壁も損傷や穴あきが発生することがあります。

何か飛来物が飛んできて外壁に傷をつけることや、留め具の部分がサビて穴あきが発生することもあるでしょう。

また、入り口やドアの建付けが悪くなることで隙間ができ、そこから雨水が吹き込んでくる加工性も考えられます。

屋根だけでなく、物置全体から雨漏りが発生する可能性があることを頭に入れておきましょう。

物置の修理にかかる費用相場

物置の修理にかかる費用は、修理内容によって変わります。

例えば、穴をコーティングしたり、屋根の一部を張り替える程度の部分修理であれば、1万円~5万円程度で完了すると思われます。

しかし、屋根全体を葺き替える場合は10万~50万円程度が相場のようです。

さらに、物置の大きさや屋根の広さ、使う屋根材によっても費用が変化するため、あくまで参考値として下さい。

場合によっては、屋根の修理ではなく物置自体を買い替えてしまった方が安く済む場合もあります。

業者から見積もりをとった上で判断するようにしましょう。

以下におおよその相場を記載しますので、参考にしてください。

| 工事内容 | 費用相場 |

| 部分補修 | 1万円〜10万円 |

| 塗装し直し | 5万円〜25万円 |

| 屋根の葺き替え | 5万円〜40万円 |

| 屋根のカバー工法 | 3万円〜30万円 |

また、物置の屋根修理に必要な施工期間は、部分修理ならば1~3日、部分修理と塗装を行う場合は7日~10日かかります。

また、屋根全体を葺き替える場合も同じく7日~10日程度かかります。

費用と同時に、施工日数も抑えておきましょう。

DIYで対応できる雨漏り修理について

物置の屋根は、大がかりなものは専門業者に依頼した方が安心ですが、簡単な応急処置であれば、DIYで修理することも可能です。

こちらではDIYで修理できるケースについて紹介をしていきます。

- サビによっておこるわずかな隙間を埋める

- 小さな穴を埋める

DIYでは上記のようなケースであれば、修理や応急処置が可能です。

ただし防水機能の面では不安があるため、応急処置をしてもしばらくすると、破損箇所が広がったり、雨漏りが発生したりする可能性は高

DIYでの修理方法について

では、実際にDIYでの修理方法について解説をしていきます。

DIYで修理できることが一番ですが、最も大切なことは身の安全です。

高所作業となることも多いため、充分注意して作業するようにしてください。

ブルーシートで雨漏りを防ぐ

屋根の雨漏り箇所がわからない場合、ブルーシートを使って屋根の広範囲を覆い、雨水の侵入を防ぎます。

広い屋根から雨漏り箇所を探すのは時間がかかるため、ブルーシートを使ってまずは応急処置を行います。

難しい作業が必要なく、すぐに雨漏り対策が可能ですが、シートが風で飛ばされないようにしっかりと土のうなどで対策することが必要になります。

ブルーシートを敷く手順は以下の通りです。

- 土のう袋に砂を入れて準備する

- 屋根に上り、ブルーシートを全体に敷く

- 強風で飛ばないよう土のうを置いていく

防水テープで穴をふさぐ

穴が開いている箇所がわかっている場合、防水テープを使って補修することができます。

該当箇所にテープを張るだけですので、非常に簡単な作業です。

しかし、ただ張るだけでは浸食が進んでしまうため、該当箇所を綺麗にしてから補修するようにしましょう。

また、ふさぐ穴が多い場合は手間が掛かる点も注意しましょう。

防水テープでふさぐ手順は以下の通りです。

- 洗剤と紙ヤスリを使い、補修箇所を掃除

- 補修箇所を乾燥させる

- 防水テープを補修箇所に貼っていく

コーキング補修をする

隙間や穴をコーキング材で埋める作業もDIYで可能です。 ここまで紹介した作業の中では、最も高い効果があります。

ただし、コーキングには多くの工具が必要となるため、手間や費用が掛かる点が難点です。 主な必要工具は、コーキング材・コーキングガン・プライマー・ハケ・マスキングテープ・ヘラといったものが必要となります。

また、作業手順も工数が多くなるため手間がかかります。

コーキング補修する手順は以下の通りです。

- 紙ヤスリで補修箇所を掃除

- 補修箇所の“周囲”をマスキングテープで覆う

- 補修箇所をプライマーで塗る

- コーキング剤で補修箇所を埋める

- ヘラでコーキングをなじませる

- 約1~2日乾燥させ、マスキングテープをはがす

DIYでの注意点

さて、ここまでDIYでの修理方法について説明をしてきました。

作業自体は簡単なものが多いですが、DIYを行う上では注意点もあります。

ぜひこちらも確認をしておきましょう。

危険が伴う

最も大きなデメリットは、危険が伴う作業であることです。

屋根修理は高所作業が多く、万が一落下してしまうと大事故に繋がりかねません。 そのため、修理の際にはできる限りの安全対策を施してから作業を行いましょう。

はしごや脚立を支えてもらうために、最低2名以上で作業することや、安全靴やヘルメットなどの防具も準備できると尚よいです。 安全に作業できることが一番ですので、しっかりと注意しましょう。

仕上がりが不十分になることがある

屋根修理は、作業前に破損箇所の撤去や洗浄、下地処理などの工程が必要になります。

慣れていれば問題ない作業ですが、もし不慣れのまま作業を行ってしまうと、仕上がりにムラができてしまい、不十分な仕上がりになる可能性があります。

仕上がりにムラがあると、再度修理を依頼する必要が出てきてしまうため、無理は決してしないようにしましょう。

補償がない

万が一DIYで失敗してしまったとしても、補償はありません。

専門業者であれば、万が一の時には補償がつきますが、自分で行った場合には補償は一切なく、時間もお金も無駄になってしまいます。

少しでも難しい作業が必要な場合は、専門業者に依頼した方が確実ですね。

物置屋根の修理でも火災保険が使えるかも?

ここまで、物置屋根の修理について良くある修理事例やDIYでの修理方法について解説をしてきました。

しかし、もし物置屋根の損傷が台風や強風の自然災害によるものであれば、火災保険を使って修理できる可能性があります。

ただし、すべてのケースで火災保険が適用されるわけではなく、以下のような条件があります。

- 風災、雪災、雹災の被害であること

- 修理費用が20万円以上

- 被害発生後3年以内であること

- 物置が契約書の保険適用対象になっていること

上記の条件を満たす場合であれば、火災保険が適用される可能性があります。

特に、物置が火災保険の対象になっているかは、加入している火災保険の内容によって異なりますので、保障内容を確認するか保険会社に問い合わせてみましょう。

また、火災保険が適用されるかは保険会社の判断です。

保険が下りることを見越して工事をしてしまうと、適用外であった場合にすべて自己負担となってしまいます。

火災保険を使用して工事を行う場合は、必ず適用が決まってから工事を依頼するようにしましょう。

火災保険に関しては、以下の記事も参照にしてください。

⇒屋根の修理には火災保険が使える?申請方法について詳しく解説

まとめ

今回は物置での雨漏りについて、その修理方法やDIYの方法について解説をしてきました。

物置は普段気にかけることが少ないため、いつの間にか素材が劣化して雨漏りが発生しているということもあります。ぜひこの機会に一度メンテナンスを行ってみましょう。

また、台風や自然災害の後であれば火災保険が使用できる可能性もあります。

自宅のチェックも大切ですが、物置のチェックもぜひしてみてください。

何か疑問点があれば、いつでも修理業者に相談してみてくださいね!

コメントを残す